I vertici COP si svolgono ogni anno dal 1995 ma finora hanno ottenuto risultati indiscutibilmente insufficienti.

I vertici COP si svolgono ogni anno dal 1995 ma finora hanno ottenuto risultati indiscutibilmente insufficienti.

Il 24 novembre 2024 si è ufficialmente chiuso l’ultimo vertice mondiale sui cambiamenti climatici: la COP 29. Un evento tanto importante per la nostra epoca, quanto problematico e sottovalutato dai leader politici, passato alla storia come uno dei più inconcludenti e caratterizzato da un imbarazzante tasso di assenteismo.

La COP di quest’anno è stata oggetto di varie controversie, a cominciare dalla scelta della location: Baku, capitale dell’Azerbaijan. La nota attivista per il clima Greta Thunberg si è espressa duramente a riguardo: “come può un paese autoritario che calpesta i diritti umani ospitarla?". A questo proposito la comunità internazionale ha denunciato la repressione della voce degli attivisti che sono stati tenuti fuori dai cancelli dorati.

L’Azerbaijan non si distingue per la tutela della democrazia: il potere è detenuto dal regime autoritario e familiare di Ilham Aliyev che governa tramite la corruzione e la persecuzione degli avversari politici. Le libertà di stampa, di parola e di associazione vengono periodicamente violate, schiacciando il dissenso.

La presenza degli attivisti per il clima, infatti, è stata limitata: siccome l’evento si sarebbe svolto interamente al chiuso, non è stato permesso loro di sfilare e alzare la voce, si sono dunque limitati a schioccare le dita e mormorare, rinchiusi in una stanza.

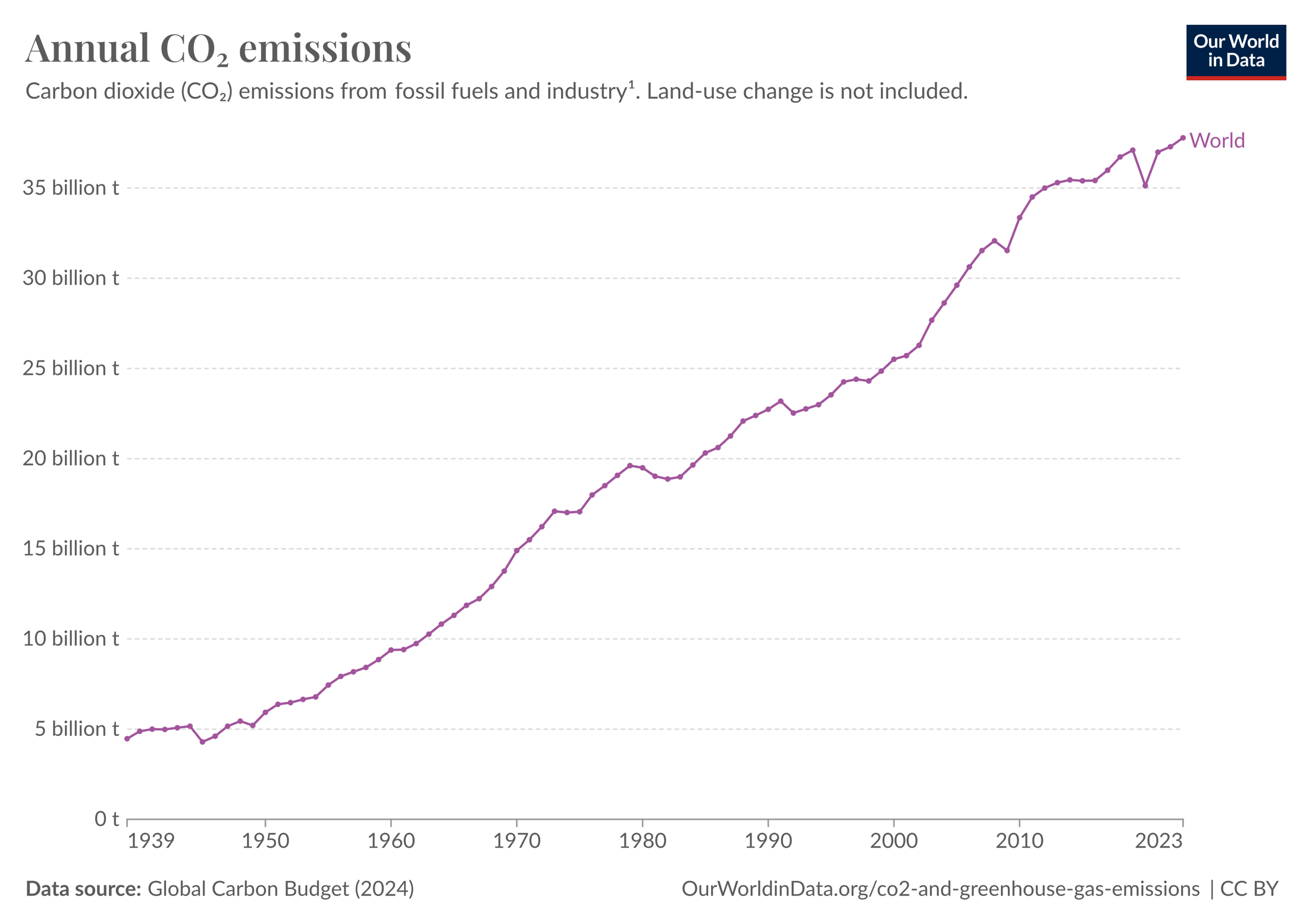

Forse non è un caso che la COP 29, dedicata alla finanza climatica, si sia svolta in un Paese tra i principali produttori, esportatori ed investitori in combustibili fossili (con un export composto al 90% da idrocarburi) la cui volontà di agire per il cambiamento climatico cozza con quella di espandere la propria produzione di petrolio e gas naturale.

Gli elementi controversi non finiscono qui, molto discussa è stata infatti la presenza di oltre 1.700 lobbisti legati al settore dei combustibili fossili, numero superiore ai delegati dei dieci Paesi più vulnerabili al cambiamento climatico (1033).

Si teme che essi abbiano influenzato le trattative internazionali a proprio favore e ciò abbia permesso loro di effettuare fruttuose negoziazioni, giustificando così l’insoddisfacente risultato della COP. La presenza dei lobbisti è normale e utile ai delegati dei diversi Paesi, che possono chiedere informazioni e confrontarsi sulla ripercussione di determinate azioni su un settore importante come quello energetico. Ciò però consente anche ai lobbisti di influenzare il processo decisionale attraverso i delegati, menzioniamo l’esempio dell’Arabia Saudita che quest’anno ha cercato più volte e in maniera poco trasparente di modificare sia il documento finale sia un documento negoziale.

Il tema di quest’anno, come già detto, era la “finanza climatica”, ovvero misure per cui i paesi più ricchi e responsabili della maggior parte delle emissioni si impegnano a sostenere economicamente quelli in via di sviluppo o sottosviluppati. Il documento finale prevede 1.300 miliardi di dollari l’anno per i Paesi più bisognosi, ma solamente 300 miliardi saranno contributi e prestiti a basso interesse.

Questa somma irrisoria ha scatenato il malcontento di alcune aggregazioni di paesi poco sviluppati e insulari che hanno abbandonato i lavori per protesta. La Papua Nuova Guinea ha invece deciso di non parteciparvi, con l’intento di boicottare. Il documento è stato additato come insufficiente rispetto agli obiettivi della COP: la delegata indiana Chandni Raina lo descrive come “un’illusione ottica”.

Stanziare fondi per risolvere la crisi climatica è complicato anche perché non esiste una valutazione ufficiale delle Nazioni Unite sulla cifra ideale.

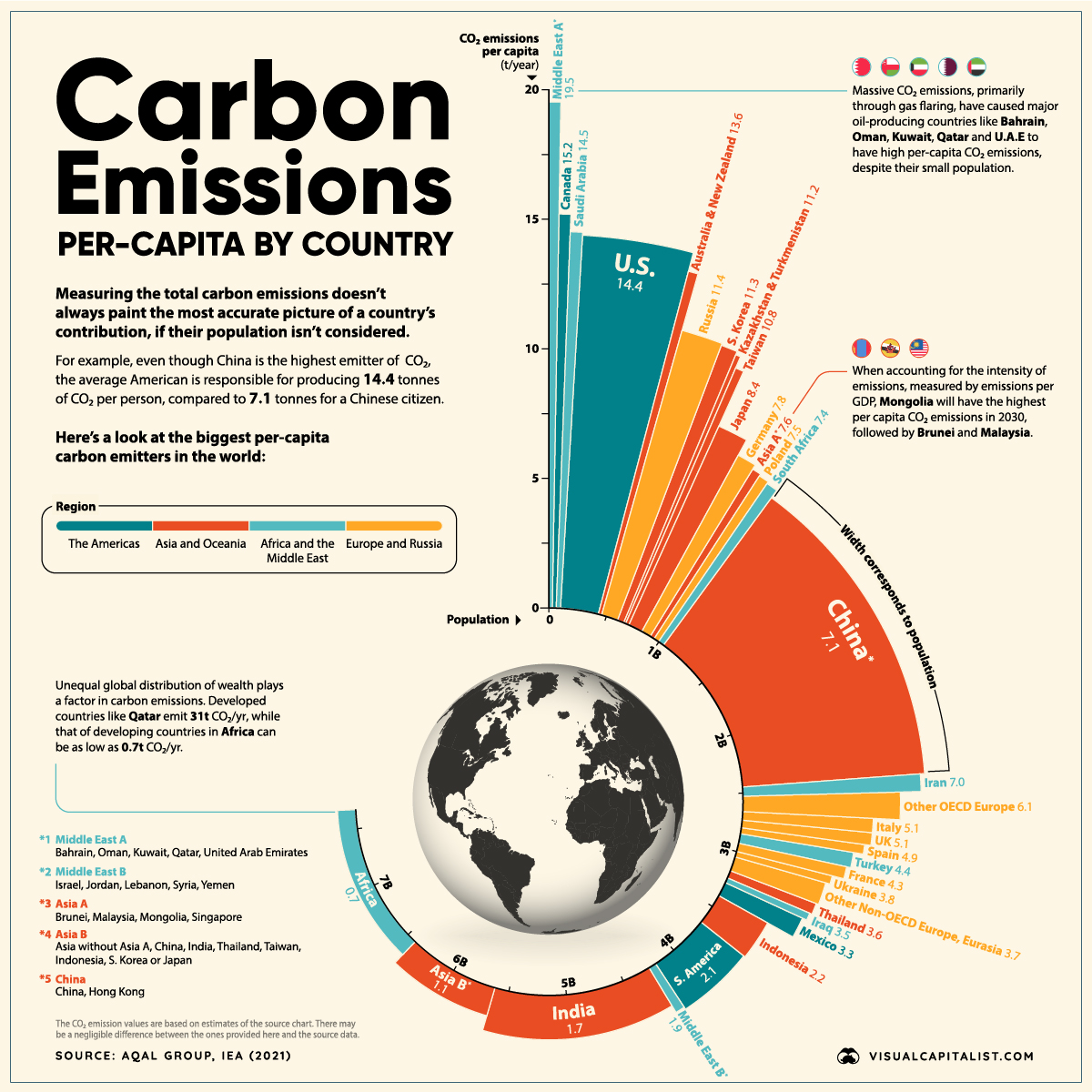

La COP del 2024 non è la prima ad essere oggetto di controversie: spesso questo summit è additato come inconcludente o marginale per la risoluzione del problema, considerato poco più di un rito. I dati sono chiari: a partire dal 1995, data della prima COP, le emissioni globali di CO2 all’anno sono cresciute (da 23.53 a 37.79 miliardi di tonnellate) fino a raggiungere, quest’anno, il valore più alto in assoluto.

L’incremento delle emissioni non sembra essere influenzato dai vertici, ciò porterebbe chiunque ad interrogarsi sulla loro natura: cosa sono, cosa rappresentano? E soprattutto, sono ancora necessari?

La Conference Of Parties (COP) è una riunione annuale tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) di Rio de Janeiro nel 1992, trattato che puntava a ridurre le emissioni globali di gas serra tramite protocolli come quello di Kyoto (tra l’altro non ratificato dagli USA).

Questi vertici annuali si svolgono dal 1995 e finora hanno ottenuto risultati indiscutibilmente insufficienti.

La UNFCCC rappresenta idealmente uno dei pilastri su cui fondare una rete più solida di relazioni internazionali essendo stata rettificata dalla quasi totalità dei Paesi, tuttavia un importante problema è la partecipazione, che non è mai di massa. Al vertice di Baku, infatti, l’assenza di alcuni importanti leader mondiali ha sollevato domande sul valore che viene attribuito a questo evento: tra i vari nomi Joe Biden, Emmanuel Macron e Olaf Scholz.

Con l’avvento dei social media, questo summit è diventato un palcoscenico che permette ai leader mondiali di recitare promesse che rimarranno inesorabilmente sulla carta. Il quotidiano britannico The Guardian definisce le COP come dei “meri atti di greenwashing”, che consentono agli Stati di perpetuare le ingiustizie climatiche e a Paesi come Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti ed Egitto di continuare a violare i diritti umani sotto gli occhi di tutti.

Certamente non tutte le COP sono risultate inconcludenti: nel 2015, ad esempio, è stato istituito l’Accordo di Parigi, un trattato internazionale comprendente la totalità dei Paesi del mondo che si poneva come obiettivi la limitazione del cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti, contenendo entro 1,5 gradi l’aumento della temperatura terrestre e lasciando ad ogni Paese la gestione del proprio piano; l’Unione Europea, ad esempio, ha elaborato il Green Deal. Ricordiamo però che l’accordo non è riuscito nel suo obiettivo, rispetto al periodo pre-industriale, infatti, la temperatura è aumentata e sta continuando a farlo, le misure adottate per la limitazione dei danni causati dal cambiamento climatico sono risultate insufficienti.

Le COP sono un organismo delle Nazioni Unite e condividono la caratteristica di essere anacronistiche: la loro struttura è rimasta quella originale (se non per l’adesione di nuovi membri) e non tiene conto dell’evoluzione del panorama globale.

Questi accordi internazionali, sulla carta, si promettono portatori di un nuovo ordine mondiale che viene poi tradito dalla prassi a causa di conflitti di interesse, veti, mancata partecipazione di attori globali e altri problemi strutturali.

Potremmo citare lo squilibrio istituzionale all’interno del Consiglio di sicurezza dell’ONU, il potere di veto dei cinque membri permanenti, la mancata rappresentanza della maggior parte del globo all’interno dell’organo o il limitato potere dell’Assemblea Generale.

ONU e COP si sono dimostrate insomma incapaci di incidere sulla politica globale, tradendo gli intenti con le quali sono state istituite; ma anche se questo è ormai assodato, smantellare definitivamente è fuori discussione.

Le COP rimangono l’ultima speranza e l’unico strumento, senza di esse non sarebbe possibile un dialogo mondiale sul cambiamento climatico, indispensabile per la risoluzione più immediata del problema. Questi vertici sono ancora necessari perché non abbiamo alternative.

L’atmosfera è un bene dell’umanità e la sua fondamentale tutela dev’essere garantita da una volontà globale, senza la quale la cooperazione diventa impossibile. La COP è nata come strumento inclusivo e multilaterale, comprende tutti i Paesi, anche quelli più controversi perché è necessaria una cooperazione totale, il cambiamento climatico non discrimina in base al regime politico. La prova di questa universalità è data dalla rotazione annuale della sede ospitante.

Detto ciò, una riforma rimane necessaria, cominciando ad esempio dallo smettere di considerare la Cina come Paese in via di sviluppo (rendendo dunque i suoi contributi obbligatori), lavorare sulla trasparenza dei rapporti tra lobbisti dei combustibili fossili e delegati e iniziare a porre degli obiettivi più ambiziosi, assicurando i giusti fondi a sostegno.